|

Le colloque “Armand Tuffin de la Rouërie, les relations entre la Bretagne et les États-Unis, XVIIe – XXIe siècles” organisé par l’Institut Culturel de Bretagne, en collaboration avec Breizh Amerika, se tiendra le samedi 28 janvier 2023 à l’Institut Franco-Américain de Rennes (7 quai Châteaubriand 35000 Rennes). “Armand Tuffin de la Rouërie, les relations entre la Bretagne et les USA le samedi 28 janvier 2023 à l’Institut Franco-Américain de Rennes Programme Le matin, partie historique 10h Introduction par Virginia Manhard-Lubin (présidente de l’IFA) et Jacky Flippot (président de l’ICB/SUAV) 10h15 La Rouërie et la révolution américaine. Le général fondateur de la cavalerie américaine par Thierry de Navacelle 11h La Rouërie et la révolution française par Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebot 11h45 Table ronde animée par Joël Bigorgne, directeur d’Ouest-France 22 : La Rouërie aujourd’hui. En BD avec Thierry Jigourel, en roman avec François-Xavier Lefranc et en fiction avec Thierry de Navacelle. L’après-midi, Les relations américano-bretonnes aux XXème et XXIème siècle 14h30 L’émigration bretonne aux Etats-Unis au XXème par Charles Kergaravat 15h15 Les USA en Bretagne. La présence américaine à Brest en 1917 par Benoit Quinquis 16h Actualité culturelle et économique des relations Bretagne – Etats-Unis par Eric Beaty, Spécialiste Èconomique et Commercial du consulat des Etats-Unis 16h30 Conclusion par Elizabeth Webster, U.S. Consul for Western France Entrée

Gratuite. Colloque ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Il est prudent de réserver ! 02 97 68 31 10 ou 07 68 40 66 93 ou encore : [email protected] Déjeuner Le repas est prévu au restaurant La Fabrique, à 4mn à pied de l’Institut Franco-Américain. Sur inscription uniquement : Fiche d’inscription au repas Formule unique : plat + dessert + 1 verre de vin + café ou thé = 20,00€ Adresse Institut Franco-Américain, 7 quai Châteaubriand 35000 Rennes Rejoindre l’institut Il n’est pas possible de se garer sur le quai devant l’institut, mais il existe des parkings à proximité : Parking Kleber C-Park, Parking Vilaine C-Park, Parking Anaïs Si vous venez à Rennes en train, l’institut n’est qu’à 15mn à pied de la gare. Il suffit de descendre tout droit l’avenue Janvier qui rejoint les quais de la Vilaine, et de traverser le pont Pasteur. L’institut est sur la gauche, à quelques pas. Vous pouvez aussi prendre la ligne B du métro à la gare et descendre à la station St Germain, 5mn plus tard…

0 Comments

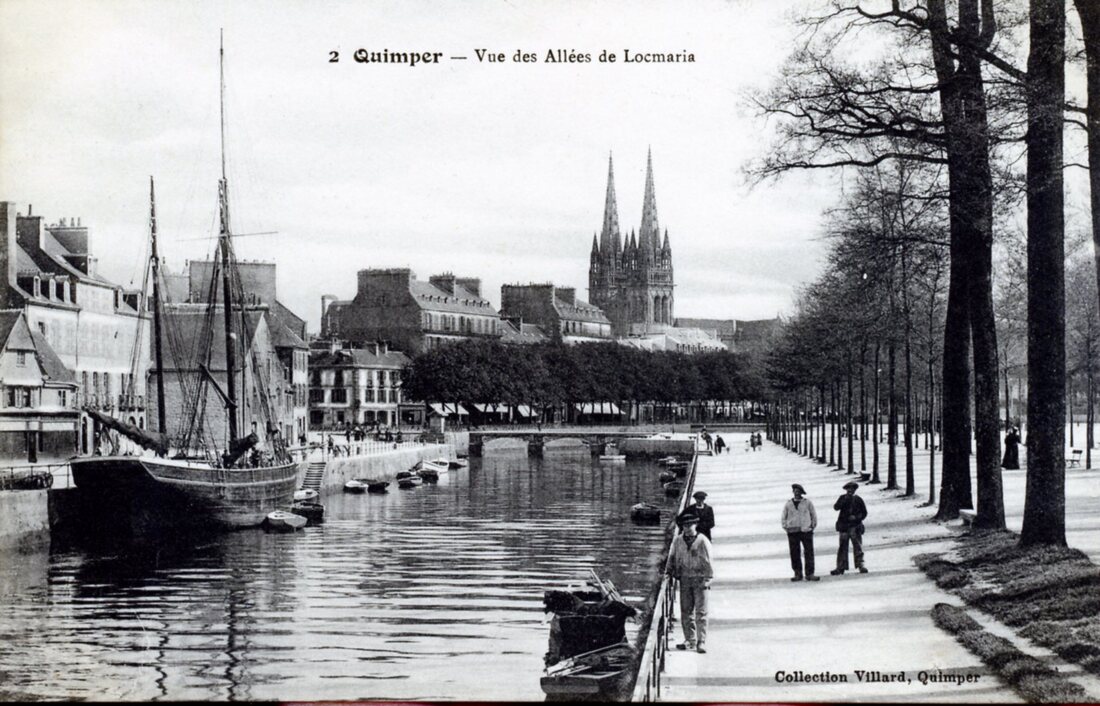

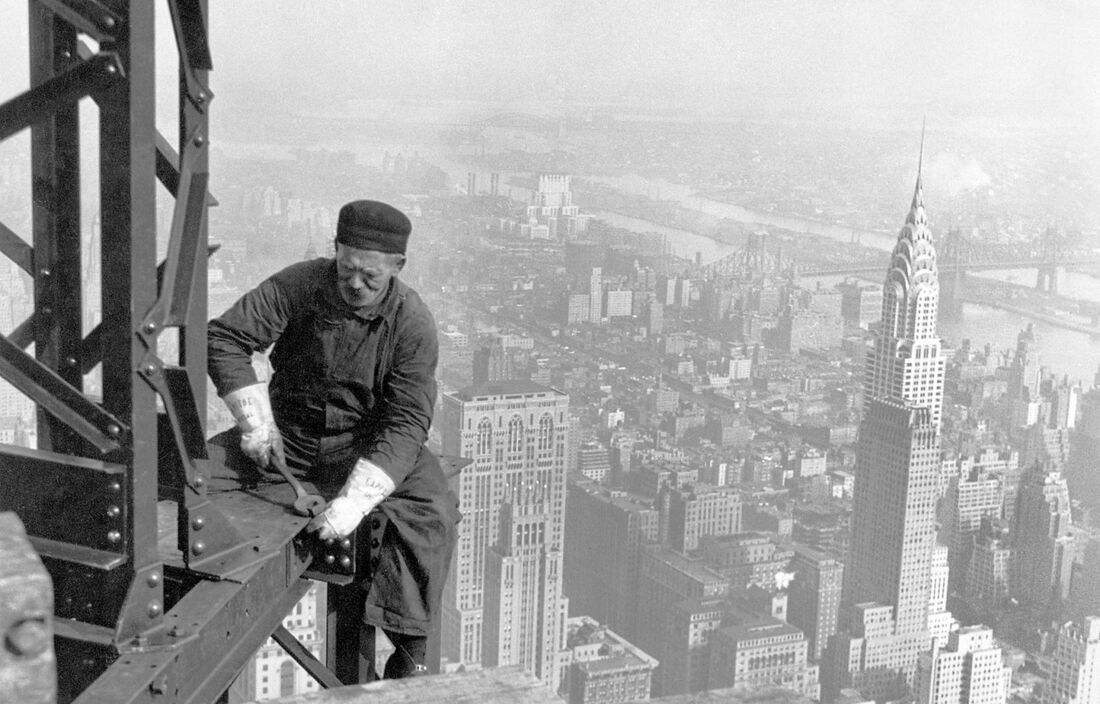

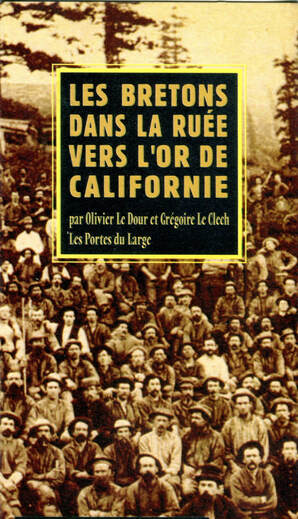

Brittany ! A name inscribed in history at the very West of Europe. The latin authors named the peninsula "Aremoricae" which means "in front of the sea". When the Bretons, coming from Britain, settled here fifteen centuries ago they brought their language, culture and political organisation; and the country was named after them. Among the people who lived here were kings, druids and saints. On this Land's End, which draws Europe towards the open sea, also rose silent conspirators, wild rebels, enchanting poets and musicians, entrepreneurs. This small book is a book of history. It puts historical documentation in perspective with geography, culture, and an international environment. The History of Brittany on AmazonWe chatted with Jean Pierre Le Mat, the author of the book who has just added it in digital form online. "My goal is to allow English speakers, Bretons from the diaspora, Celts, or simply lovers of Brittany, to know our history, regardless of their place of residence in the vast world" he said. This ebook has a interesting history. Over twenty years ago, he wrote a "History of Brittany" in English for a Belfast’s publisher. The book was entitled "The sons of the Ermine". The Irish publisher warned that the book must be readable for people who do not know the history of France. So Jean-Pierre had to find original correspondences to Breton events. At the beginning of each chapter he recalled the high-points of history in Western Europe and on the other continents. Duchess Anne was living at the time of Christopher Columbus, Caesar Borgia, the Turkish expansion in Central Europe. My book was subsequently translated into French for a Breton publisher. The book was also reworked and published under the title “Histoire de Bretagne, le point de vue breton”. The aim of the Irish edition, written in English, was to make Breton history understandable outside the French culture. The Breton edition, translated into French, then back into English, added a disturbing truth: a historian is always from somewhere. His origin, his education, his hierarchical position ascribes him a point of view, partly conscious, partly unconscious, whatever evidence and prestigious archives he uses. A history of France written by using English archives, will be different from our usual “Histoire de France” His “History of Brittany” is the result of a double translation, first from English to French, then from French to English. His aim, with this easy to read book is to give a larger voice to Breton achievements within human history. Le Consul breton, qui raconte l’histoire vraie d’un aventurier né à Langonnet, vers la fin du 19e siècle. Mort il y a cinquante ans, largement oublié, même dans son propre village où on ne croyait pas ses récits, Yves Le Roux avait pourtant vécu, de 1900 à 1930, une vie extraordinaire qui l’avait mené dans les Balkans, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud. Son heure de gloire sonnera à la fin des années 20, alors qu’il tenait un bar clandestin dans le New York de la Prohibition, le Consul breton, où il était la figure centrale de la communauté bretonne émigrée. Même après son retour en Bretagne, assez riche pour ne plus jamais devoir travailler, il mènera une vie hors du commun, jusqu’à sa mort violente en 1971. Olivier Le Dour a été mis sur la piste de ce personnage il y a déjà vingt ans, mais ce n’est que depuis ces dernières années qu'il a pu réellement tirer les fils de cette histoire, interroger les anciens et les descendants, en Bretagne comme en Amérique, fouiller les archives et les journaux d’époque, explorer les impasses et exploiter les filons. Embarquez avec le Consul breton pour une campagne en mer de Chine, creusez avec lui le canal de Panama, vivez Verdun, l’offensive de Champagne et le front d’Orient, l’émigration des Bretons du pays de Gourin aux États-Unis, au Canada et en Argentine, trimez au bagne militaire, rongez votre frein à la Santé et pataugez dans la grande inondation de Paris, vivez bien d‘autres aventures encore. En librairie en janvier prochain, Le Consul breton, est en pré-vente sur le site Les Portes du large et vous sera expédié par la poste avant noël (port gratuit !). Prix public : 25 €, sortie en librairie janvier 2022, possibilité pré-commande Noël 2021 Breton de NY : de Quimper à l'AmériqueHenri Le Noach, cuisinier-pâtissier à Locmaria - Quimper, est revenu au pays après un séjour de 10 ans (1922 à 1933) dans les grands hôtels de New-York. Ayant servi comme cuisinier sur les transporteurs de troupes américains pendant la Grande Guerre, il débarqua à New-York en 1922. Il travailla au « Louis Sherry » qui avait un établissement frère à Paris, au « Plazza », puis descendit en Floride pour l'ouverture de l'hôtel « Danieli » à Palm-Beach. Pendant 8 ans, il travailla comme cuisinier à «L'Ambassador» de New-York, sous les ordres du maître Charles Scotto, élève et disciple de l'illustre Escoffier, «cuisinier des empereurs et empereur des cuisiniers». A l'époque, Escoffier présidait aux destinées culinaires du «Ritz-Carlton» à Londres. Le «maître» franchissait parfois l'Océan sur un paquebot de la Cunard pour venir s'enquérir du standing de cette annexe de la cuisine française en terre américaine que constituait la table renommée de « L'Ambassador ». Les cuisiniers francais (parmi lesquels nos Bretons sont bien représentés) avaient fondé une amicale, <<Le Vatel' Club», la plus grande association culinaire aux Etats-Unis, dont le président était Chartes Scotto. En 1923, Henri Le Noach y entra avec le numéro 1.069. Revenu au pays natal, il est demeuré fidèle à la bonne cuisine française dont il est un artisan classique. La vraie cuisine est pour lui une science dont il faut respecter scrupuleusement les lois et les servitudes. Dans son sous-sol des allées de Locmaria, il continue à préparer toutes les spécialités culinaires, les glaces, les « wedding-cake » , (gâteau de mariage) dans la.;meilleure tradition française. Il ne se passe pas de semaine qu'on ne fasse pas appel à ses services pour un mariage, un banquet ou un repas de famille, à Elliant, Quimper, Douarnenez, Pont-l'Abbé ou Bénodet. Après son long apprentissage Outre-Atlantique, il est devenu, en quelque sorte, le pèlerin de la cuisine française en Cornouaille. par Gregoire Le Clech Articles déjà parus dans « PENN-AR-BED » en 1953 Êtes-vous intéressé par l'histoire bretonne-américaine? Lire la suite Acheter le t-shirt officielArticle de BRETONS par Régis Delanoë La Grande Aventure des Bretons des États-Unis d'AmériqueIl y a 140 ans, un certain Nicolas Le Grand et deux de ses amis quittent les Montagnes Noires en sabots, direction l’Amérique ! Leur retour triomphal quelques années plus tard amorcera une vague d’émigration massive et pourtant méconnue, qui concernera plus de 100 000 Bretons téméraires, fuyant outre- Atlantique la misère de campagnes surpeuplées. Hiver 1881, Roudouallec, Morbihan. Nicolas Le Grand est fatigué. Fatigué de trimer pour un salaire de douze sous par jour. Une mi- sère. Tailleur de pierre de métier, cet homme de 29 ans peine à remplir les assiettes de ses deux petites filles et de sa femme, Marie-Françoise. Dans cette Bretagne rurale et surpeuplée de la fin du 19e siècle, il n’y a pas d’avenir pour des garçons comme lui. Isolée du reste du pays, la région a manqué le train de la révolution industrielle. Sur ce versant sud des Montagnes Noires, c’est pire encore qu’ailleurs, la faute à une mauvaise terre et au déclin – déjà – de l’industrie de l’ardoise. Il faut partir, se persuade-t-il. À Paris, comme nombre de ses congénères ? Nicolas a une autre idée en tête. Quelques années plus tôt, alors qu’il effectuait son service militaire à Tours, un camarade de régiment s’était vanté de son séjour lucratif dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde ? L’Amérique, pardi ! La lointaine et exotique contrée située tout là-bas, plein ouest, à l’autre extrémité de l’Atlantique. Personne parmi ses connaissances, même éloignées, ne s’y est jamais aventuré, mais le dénommé Le Grand a du caractère. Il est d’ailleurs tellement convaincant qu’il va entraîner dans sa lubie deux amis du village voisin de Gourin : Job Daouphars, un paysan de onze ans son aîné, et Loeiz Bourhis, un bougre téméraire et sans attache. Le trio déniche des passeports et, en avril, c’est le grand départ. Sabots aux pieds, ils marchent soixante kilomètres vers le nord et embarquent à Morlaix sur un bateau de la Compagnie maritime du Finistère, direction, dans un premier temps, Le Havre, où la troisième classe d’un paquebot transatlantique les attend pour effectuer la grande traversée. Ils ne savent ni lire ni écrire, baragouinent à peine en français mais pénètrent sans encombre au Canada où ils se font embaucher comme bûcherons. Au bout d’un an, ils passent la frontière américaine, direction les fermes du Connecticut, puis la Pennsylvanie et ses aciéries, avant de conclure leur séjour sur le chantier ferroviaire de la Northern Pacific Railway. Ils sont dans l’incapacité de donner des nouvelles : au pays, on finit par les penser morts. Les poches pleines de dollars Les pionniers sont pourtant bien de retour en 1884, les poches pleines de dollars. Nicolas Le Grand achète un bar qu’il nomme Le Cheval Blanc. Au comptoir, il n’a de cesse de raconter son périple. De l’embellir peut-être aussi un peu, occultant les conditions de travail pénibles que lui et ses deux camarades de fortune ont eu à subir pour amasser leur pécule. Décidément persuasif, le néo-tavernier trouve cette fois une douzaine de Roudouallecois pour l’accompagner lorsqu’il repart dans l’eldorado nord-américain six ans plus tard. Job Daouphars y est déjà retourné, appâté par la promesse d’empo- cher encore plus de billets verts. Son arrière-arrière-petit-fils, Olivier Le Dour, historien spécialiste de l’émigration bretonne, raconte : “Un phénomène de boule de neige s’est formé à la suite. Dans cette Bretagne très communautaire de l’époque, on se transmettait le filon en se faisant recommander, ici par un cousin, là par un oncle ou un ami de la famille...” Naturellement, ces Bretons des terres se tournent vers les campagnes américaines da- vantage que vers les villes, contrairement à leurs homologues irlandais ou siciliens, par exemple. S’ils sont nettement moins nombreux qu’eux, ils constituent néanmoins la majorité des Français optant pour cette grande épopée outre-Atlantique. “Les autorités vont même s’inquiéter à un moment de cette vague de départs, les préfets bretons ayant pour consigne de freiner autant que possible l’attribution des papiers nécessaires au voyage”, indique Olivier Le Dour. Les compatriotes de Jacques Cartier émigrent sur la côte du Canada – où des localités ayant toujours pour noms Gourin City, Saint-Brieux (avec un x), Quimper, Kermaria et Folgoët sont les témoins de cette époque – et des États-Unis. Dans l’essai L’Émigration bretonne, publié en 2013, l’historien Marcel Le Moal signale une première communauté bretonne d’importance à Ellsworth Farm, dans le Connecticut. Mais c’est dans le Massachusetts voisin qu’ils trouvent un filon d’embauche durable. Une émigration temporaire Dans le village huppé de Lenox Dale, où de riches industriels et financiers font construire des palaces pour échapper à la ferveur new-yorkaise, on recrute parmi ces Bretons travail- leurs et disciplinés le personnel de maison : hommes jardiniers et femmes domestiques. On dénombre une centaine de familles bretonnes sur place au début du 20e siècle. “C’est une émigration purement économique et temporaire : on y emménage quelques années, quinze au maximum, le temps d’économiser avant de re- partir au pays pour acheter du terrain, une ferme ou un commerce”, indique Olivier Le Dour. À Gourin s’installent des agences de compagnies transatlantiques pour organiser ce flux migra- toire qui concerne également les communes voisines de Roudouallec, Spézet, Langonnet, Guiscriff et le canton de Châteauneuf-du-Faou. Rien qu’à Gourin, une quinzaine de départs par mois sont enregistrés durant les années 1920. Ancienne maître de conférences à Brest et elle-même issue d’une des familles de ces migrants bretons, Josette Jouas voit dans cet engouement “la manifestation d’un caractère propre à ce coin des Montagnes Noires, mêlant traditionalisme et esprit de découverte chez des gens assez fous et assez forts pour puiser en eux-mêmes les ressources mentales nécessaires pour survivre aux difficultés qui guettent tout homme jeté hors de son pays”. “La colline de la faim” Après Lenox Dale, c’est à Milltown, dans le New Jersey, que vont se retrouver le plus massivement ces téméraires Centre-Bretons. En 1908, la firme auvergnate Michelin implante dans cette petite cité ouvrière de la grande banlieue sud new-yorkaise sa première usine américaine de fabrication de pneus et de chambres à air. “Des Bretons qui travaillaient déjà à Clermont-Ferrand vont être mutés sur place pour lancer l’activité”, signale Olivier Le Dour. “Les importants besoins en main-d’œuvre vont convaincre d’autres de leurs compatriotes de les y rejoindre.” La majorité d’entre eux travaillent comme “caoutchoutiers”, transformant à la chaîne les gommes élastiques en sphères équipant les roues des bicyclettes et automobiles qui commencent à investir les routes goudronnées d’un pays en pleine effervescence. Dans l’ouvrage Ces Bretons d’Amérique du Nord, Josette Jouas écrit : “Le pneu est un secteur que le Breton ne connaît pas, mais il s’adapte fort bien”. Au plus fort de l’activité, l’usine de Milltown produit 4 500 pneus et 15 000 chambres à air par jour. En 1927, elle emploie jusqu’à 2 000 salariés, dont un dixième de Bretons, établis majoritairement à Hungry Hill, littéralement “la colline de la faim”. Les célibataires dorment pourtant plutôt confortablement dans des baraquements et bungalows, les familles dans des maisons avec jardin et véranda. L’eau courante, l’électricité et le tout-à- l’égout, installé en 1919, offrent un niveau de vie largement plus élevé que celui de la Bretagne rurale d’alors. Les salaires, plus de trois fois supérieurs à ceux proposés en France pour un travail identique, achèvent de transformer la parenthèse américaine en rêve, même si la tâche est harassante. 115 000 Bretons émigrés Ces Bretons du Nouveau Monde vivent “en vase clos et avec un fort esprit de clan”, souligne Olivier Le Dour. Ils abandonnent la coiffe et les coutumes traditionnelles, se font discrets mais leur empreinte est indéniable : à Milltown, on recensera plus de quarante mariages entre Bretons et une centaine de naissances. Mais, en octobre 1929, la crise économique du siècle oblige Michelin à se recentrer sur le marché français, d’autant que l’entreprise au Bibendum perd son plus gros client, le tout puissant constructeur Ford. Les ouvriers bretons quittent la ville massivement mais discrètement, comme ils étaient arrivés. Certains avancent la date de leur retour dans les Montagnes Noires, d’autres se font embaucher dans les usines textiles et les fonderies des cités voisines de Paterson et de Lodi. Après-guerre, c’est à New York que les émigrés de la seconde vague s’installent majoritairement, se spécialisant cette fois dans la restauration en travaillant comme plongeurs, serveurs ou sauciers dans les “cantines” les plus réputées de la Grosse Pomme. Dans les années 1960 cependant, confrontés aux premiers signes de crise économique, les États-Unis commencent à mener une politique économique de préférence nationale qui va “couper le robinet” de l’émigration, pour reprendre l’expression d’Olivier Le Dour. D’après les calculs de son homologue Marcel Le Moal, 115 000 Bretons ont fait le grand saut du voyage en Amérique entre 1880 et 1970. Aujourd’hui, sur la place centrale de Gourin, une réplique de la statue de la Liberté est le témoin de cet exode et le rappel de cette époque pas si lointaine où des Bretons migrants quittaient la misère de leur pays. Article de BRETONS par Régis Delanoë Acheter le t-shirt officiel 👍Bretons est un magazine mensuel créé en juillet 2005 par son directeur de publication Didier Le Corre. Bretons édité depuis Vannes dans le Morbihan est un magazine de société et de culture qui met en avant des hommes et des femmes qui séduisent la rédaction dans tous les domaines : littérature, cinéma, médias, économie, gastronomie, peinture, bande dessinée, sport, etc. Les différents portraits et dossiers de ce mensuel rendent compte des Bretons d’aujourd’hui et de l'activité culturelle et économique de la région. Joseph-Yves Limantour, San Francisco's richest man?In the mid-19th century, a Breton captain, Joseph-Yves Limantour, was the owner of more than half of San Francisco and the islands of the Bay. He went on to make his fortune in Mexico, where his son became a minister, after his claim to be one of the world's richest men was overturned by an American court. We know very few details about the youth of Joseph-Yves Limantour, born in 1812, in Ploemeur, Brittany, France. He was the eldest of a family of six children and his father was a guard in the port of Lorient. At 19, like many inhabitants of the Lorient region he joined the merchant navy. For 5 years, he sailed in the Atlantic transporting goods and people between Vera Cruz and France. In 1836, after crossing Cape Horn, he continued his shipping activities based in Lima, Peru. As a trader and ship captain, he explored new economic opportunities along the Pacific coasts, from Valparaiso (Chile) to California. On October 26, 1841, his schooner, the Ayacucho, ran aground at the entrance to San Francisco Bay. A dense fog had caused him to miss the famous Golden Gate, at the entrance of the Bay. With his men, he traveled to Sausalito where he chartered a boat to collect his shipwrecked merchandise: silks, spirits, equipment and food that had been destined for settlers. The salvage was a considerable success and he was eventually able to make significant profits from his sales leading him to stay in the Yerba Buena pueblo for a year. At the time California was part of Mexico and in 1842, Limantour loaned money to the Mexican governor, Manuel Micheltorena, who offered land in the area in lieu of payment. By 1830, American settlers began to arrive in California leading to greater tensions between the United States and Mexico. During the American-Mexican War (1846-1848), Limantour picked sides and offered his services to the Mexican army by delivering arms, ammunition and food. Short of cash, the Mexican governor of California continued to pay debts to Limantour by granting him land titles. In 1847, the American warship Warren boarded his ship, but he dumped his cargo of weapons in the ocean before they were discovered. California becomes the 31st US state Between 1840 and 1850, Joseph-Yves Limantour owned more than one million hectares in the San Francisco area, which made him one of the richest men in the world. But picking the right side was important, and Limantour hadn't. On July 4, 1848, the Treaty of Guadalupe Hidalgo was proclaimed between the USA and Mexico. The treaty called for the United States to pay $15 million dollars to Mexico and to pay off the claims of American citizens against Mexico up to $5 million dollars. It gave the United States the Rio Grande as a boundary for Texas, and gave the U.S. ownership of California and a large area comprising roughly half of New Mexico, most of Arizona, Nevada, Utah and Colorado. Mexicans in those annexed areas had the choice of relocating to within Mexico's new boundaries or receiving American citizenship with full civil rights (over 90% chose American citizenship). The treaty was also suppose to ensure safety of existing property rights of Mexican citizens living in the transferred territories. Despite assurances to the contrary, the property rights of Mexican citizens were often not honored by the U.S. in accordance with modifications to and interpretations of the Treaty. In 1851, California became the 31st state of the United States of America. Limantour, one of the richest man in the world?The California Gold Rush began on January 24, 1848, and lasted until 1855. The discovery of gold drew nearly 300,000 people from all over the United States and the world to California. The sudden influx of gold into the money supply re-energized the American economy, and California's rapid ascension to statehood was aided by the sudden rise in population. With the Gold Rush the value of land in California skyrocketed hindering Limantour's land claims that needed to be confirmed in US courts. On February 5, 1853, Joseph-Yves Limantour presented 57 title deeds (75,000 hectares) to the Land Commission in charge of verifying and confirming the concession titles issued during the Mexican era: 2/3 of the city of San Francisco, the islands of Alcatraz, Yerba Buena and Farrallones, the peninsula of Tiburon, Cape Mendocino, the Laguna de Tache (in Fresno), the county of Solano (between Vallejo and Sacramento) and the Cienega Valley. To everyone's surprise, in January 1856, the Limantour's title claims relating to the concessions of San Francisco, the islands of Alcatraz and the Farrallones were validated. Panic quickly ensued amongst the population of San Francisco who, since the Gold Rush of 1848, had unwittingly settled on land belonging to the famous Breton merchant. Hundreds of them decided to buy back their land, helping Limantour accumulate a sizable fortune. Limantour's victory would only be short lived. The American government had established federal buildings (customs post, military fort, federal bank, etc.) in San Francisco and had no desire to pay Limantour for the land under those new buildings. They requested an appeal to the Land Commission's decision. On November 19, 1858, the Commission reversed its decision of 1856 and declared the Limantour concessions unfounded and that his titles had been fabricated. If not for his court defeats, Joseph-Yves Limantour would have been the second or third richest man in the world during his lifetime, some American economists have estimated. He would lick his wounds comfortably in exile in Mexico. He business activities and contacts like the general Porfiro Diaz (President & Dictator of Mexico) helped him amass a sizable fortune. In 1884, he had returned to Brittany, France with his wife, his son José-Yves, his daughter-in-law and her parents. They spent several weeks in the Lorient area, where he reconnected with relatives and the places of his childhood. He never returned to California but you can still visit where it all started when he shipwrecked. Limantour Beach is a long narrow stretch of sand, backed by low cliffs located between Drakes Bay and an estuary. Learn more about Breton-American history. The recently rediscovered Bronze Age slab found in Brittany, France is being called the oldest 3D map of Europe. Researchers from Inrap, the University of Bournemouth, the CNRS and the University of Western Brittany (UBO) have shared findings of the oldest relief map in Europe, dating from the Early Bronze Age (2150-1600 BC). Their research focused on the engraved slab of Saint-Bélec (Leuhan, Finistère). The approximately 2 m by 1.5 m slab, first discovered in 1900, was found in a cellar of a castle in Brittany, France in 2014. Archaeologists who have studied the patterns carved into the 4,000-year-old stone said they believed the markings were a map of an area in western Brittany. It was first discovered in 1900 during excavations on a prehistoric cemetery in Finistère, in western Brittany, by local archaeologist Paul du Chatellier. The slab was forgotten for over a century, stored for decades under a ditch at du Chatellier, Kernuz Castle, where researchers looking for the slab found it in a cellar in 2014. After analyzing the markings and engravings on the stone, the researchers suspected that it could be a map. The "presence of repeated patterns connected by lines" on its surface suggested that it represented a region of Finistère, according to a study in the Bulletin of the French Prehistory Society. The researchers said the indentations were a 3D representation of the Odet River valley, while several lines appeared to represent the region's river system. Geolocation revealed that the territory depicted on the slab had 80% accuracy in an area around an 18-mile stretch of the river. "This is probably the oldest map of a territory that has been identified," Dr Clément Nicolas of Bournemouth University, one of the study's authors, told the BBC. “There are several such maps set in stone all over the world. Usually these are just interpretations. But this is the first time that a map has shown an area at a specific scale. " Nicolas said the map may have been used to mark a particular area. "It was probably a way of asserting ownership of the land by a little prince or king at the time," he said. “We tend to underestimate the geographic knowledge of past societies. This slab is important because it highlights this cartographic knowledge. " Découvrir l'histoire inconnue du gangster Breton de New York avec Breizh Amerika et Olivier Le Dour. Entre 1927 et 1930, Yves LeRoux fut peut-être le plus connu des Bretons de New York. Dans son bar clandestin, « Le Consul breton », ses compatriotes immigrants n’étanchaient pas seulement leur soif… L’heure de gloire d’Yves Le Roux sonne en 1928 et 1929, dans le New York de la prohibition où son bar clandestin (son speakeasy), Le Consul Breton, est le rendez-vous des Bretons de New York, à la recherche d’un coup à boire, d’un coup de main, d’un emploi, d’un logement, de nouvelles du pays ou … d’une jolie femme. Yves Le Roux est au centre de ce réseau, mais côtoie aussi la pègre new yorkaise qui l’approvisionne en boissons alcoolisées illégales. Il affirmera même avoir eu de bonnes relation avec ... Al Capone lui-même. Les liens historiques entre la Bretagne et les États-Unis sont toujours forts, notamment grâce à une forte émigration depuis le centre de la Bretagne. Pour mieux comprendre ce que ces immigrants ont vécu en arrivant en Amérique, nous partageons cet extrait du bulletin « PENN-AR-BED » de 1953. SUR LA PISTE DES EMIGRANTS BRETONS EN AMERIQUE Waldorf-Astoria Waldorf-Astoria A la fin du XIXe siècle, ils ont débuté comme ouvriers agricoles ou comme jardiniers dans les riches propriétés des environs de Lenox dans le Massachusetts, puis, à l'exemple des Bretons de chez nous, ils sont allés se fondre dans le prolétariat des grandes villes américaines, particulièrement à New-York et dans sa banlieue. Curieuse destinée que celle de ces paysans des Montagnes Noires, jetés hors de leur aire natale par la nécessité et la force de leur vitalité, et qui luttent de .toute leur énergie dans les ·hôtels ou les usines de la première ville du monde. Avec un ancien des grands hôtels de New-York On peut dire que 3 Bretons sur 4 travaillent dans les hôtels de New-York, les uns comme garçons de salle, aides-cuisiniers, cuisiniers ou sous-chefs dans les plus beaux établissements, les autres comme serveurs ou garçons dans les restaurants de deuxième ordre ou dans les cafés. A l'origine de cette spécialisation inattendue des paysans des Montagnes Noires, nous trouvons M Louis Sanséau, qui fut secrétaire de mairie à Leuhan pendant plus de 25 ans, et ses frères qui émigrèrent aux U.S.A. en 1902, 1903, 1906 et 1907. En termes imagés et avec force détails, il nous a retracé ses pérégrinations du Waldorf Astoria où descendent les magnats de l'industrie, les rois détrônés et les vedettes de Hollywood, au Belle-Vue Stradford de Philadelphie où il servit le Président Wilson, alors président de l'Université de Princetown (New-Jersey). En 1921, au Piazza de Boston, il faisait~partie de la «brigade» des Anciens Combattants français qui servirent le «Lunch» de 2.000 couverts lors de la tournée triomphale du général Foch aux Etats-Unis. Il ne tarit pas d'éloges sur «Le Touraine», de Boston, hôtel construit dans le style du Château de Blois et meublé avec le plus grand luxe : porcelaine de Limoge, verrerie de Saxe et de Baccarat, argenterie d'Angleterre, tapisserie d'Aubusson, etc. Dans l'immense parc attenant à l'hôtel, voisinent les voitures des riches clients et celles des garçons et des cuisiniers. M. Sanséau fit aussi partie de la brigade de garçons français qui «monta» à Ottawa, en 1912, pour l'ouverture du «Château-Laurier». Actuellement, chaque grand hôtel de New-York possède, à côté des Allemands, des Italiens, des Grecs et des Porto-Ricains, son noyau de Bretons. - Au Waldorf-Astoria, c'est un Scaërois qui règne sur une armée de garçons et de «boss-boys». Ces Scaërois forment une bande joyeuse qui, durant la morte saison de l'été, émigre en Floride. Au Piazza, une autre équipe s'est formée autour de Germain Derrien, de Pleyben, et de Hervé Boulard, de Leuhan. Le sous-chef cuisinier du Statler (l'ancien Pennsylvania, près de la gare du même nom), c'est Gaby Cosquer, l'ancien adjoint au maire de Leuhan et qui, tout naturellement, embauche de préférence ses «pays». Comment naît une vocation de cuisinier L'histoire de notre camarade d'enfance, M. Alain Collorec, de Coray, le président dé l'Association des Bretons de New-York, nous semble tout à fait caractéristique à ce sujet. A. Collorec aurait pu continuer ses études, mais sa mère n'avait pas les ressources suffisantes pour payer des frais de pension pour ses deux garçons. Au sortir de l'école, il entra comme commis chez le percepteur, vers 1920. Lors de son récent séjour en Bretagne, nous lui avons demandé comment l'idée lui était venue de partir en Amérique. - Je lisais avec beaucoup d'intérét les lettres d'Amérique des camarades de Pen-Pavé, pas beaucoup plus âgés que moi et qui gagnaient, vers 1921-22, 1.000 à 1.500 francs par mois. C'était fabuleux... La présence. de mon oncle, Henri Collorec, à Lenox, dans l'Etat du Massachusetts, allait faciliter la réalisation de mon rêve. Je partis donc en 1924, à l'age de 17 ans. Je ne pensais pas partir pour si longtemps. » (M. Alain Collorec a maintenant 46 ans et ·est devenu citoyen américain.) - Mme Collorec (née Marie Bénéat) est originaire de Gourin. Comme nous lui demandons ce qui l'a décidée à tenter sa chance aux U.S.A., elle nous répond spontanément, avec un léger accent new-yorkais : « Well ! ce n'est pas compliqué. Depuis ma plus tendre enfance j'ai tou- jours entendu parler de l'Amérique et, avec le recul, cela m'apparaît comme une belle histoire. SI mon mari a été tenté par ses lectures, moi je n'ai eu qu'à prêter l'oreille aux récits de mon père et de mon grand- père. Mon grand-père, Louis Bénéat, travaillait à New-York dès "1889, à une époque où il n'y avait que fort peu de Bretons aux: E. U. Il y travailla 10 ans d'arrache-pied puis décida de rentrer à Roudouallec, en 1899. Ménager de ses dollars (on n'en avait pas autant qu'aujourd'hui), il rentra par le Pacifique, via le Japon, la Chine et l'Inde, à bord d'un cargo transportant des chevaux. Le voyage dura trois mois, mais le voisinage des chevaux n'était pas pour déplaire à ce paysan morbihannais qui, ayant satisfait son goût des voyages et des aventures, rentrait. sage- ment au pays pour acheter une petite ferme. En 1901, c'était au tour de mon père, et, 20 ans plus tard, je prenais pied à New-York.» A l'hôtel Astor au cœur de New-York C'est à Lenox, où existe toujours une colonie bretonne prospère, que notre ami A. Collorec fit ses débuts, d'abord comme tondeur de pelouse, puis comme aide-jardinier. Après avoir travaillé pendant quelques mois à la papeterie, il décidait d'aller tenter sa chance dans les grands hôtels de New-York. Il fit ses premières armes comme «légumier», et, trois jours plus tard, il était remercié : ses légumes n'étaient pas assez bien épluchés! Heureusement, au « Vatel-Club », il trouva un Breton compatissant qui le fit entrer comme apprenti boucher à l'hôtel Astor, l'un des plus fréquenté de New-York. Enfin il avait trouvé sa voie, notre ancien commis de perception troqua son porte-plume contre le couperet et la scie du boucrer. La dure condition de nos émigrés Si le travail est très pénible pour les cuisiniers, les garçons de salle ou les garçons de café, il ne l'est pas moins dans les ateliers ou les usines américaines, car on exige partout le meilleur rendement. La journée de travail est de 8 heures, mais les Bretons, comme la plupart des émigrants, font des heures supplémentaires. Sauf dans les hôtels où les cuisiniers et les garçons sont « nourris sur le tas », les Bretons, comme d'ailleurs beaucoup d'Américains, emportent un repas froid qu'ils mangent en une demi-heure, sur le lieu même du travail. Des cantines fonctionnent également, et pour un dollar on y mange un bon repas Arrivé à un certain âge, on a du mal à supporter le rythme rapide du travail en usine. (Beaucoup d'usines refusent d'embaucher des ouvriers âgés de plus de 40 ans.) En été, malgré une ventilation énergique, la chaleur est étouffante dans les cuisines de New-York. On change de veste plusieurs fois par jour et on se rafraîchit à grands verres de bière ou d'eau glacée. C'est ce qui explique, la bonne nourriture aidant, que nos cuisiniers bretons reviennent au pays nantis d'un léger embonpoint.  Manhattan, NYC Manhattan, NYC Standing de vie très élevé Mais si le travail est très dur en Amerique, les salaires sont très élevés et le standing de vie de nos émigrés est nettement supérieur à celui de l'ouvrier français. Les bilans de 1952 signalent une situation économique excellente et des perspectives encore meilleures pour 1953 et 1954. .En 1952 la prospérité a frappé à toutes les portes et les salaires ont atteint des chiffres records. Le revenu individuel net, une fois les dépenses essentielles de nourriture, de logement et d'habillement satisfaites, est cinq fois plus élevé qu'en 1940. · ·Le· gain moyen des travailleurs d'usine se monte à 70 dollars par semaine de 40 heures, ce qui représente environ 100.000 francs p'ar mois. La plupart de nos émigrés travaillant comme cuisiniers ou comme garçons de salle dépassent nettement ce salaire moyen. Les cuisiniers ordinaires (légumiers, sauciers, rôtisseurs, etc.) gagnent de 75 à 100 dollars par semaine de 6 jours de travail, soit de 105 à 140.000 francs par mois. Certains, comme beaucoup de garçons de salle, dépassent les 500 dollars par mois. Comme, en outre, ils sont nourris, ils jouissent d'une situation supérieure à celle de leurs compatriotes travaillant en usine. Un ménage employé dans une maison bourgeoise (la femme comme bonne, le mari comme jardinier, valet de chambre ou chauffeur) gagne de 300 à 350 dollars par mois, sans compter la nourriture et le logement. Chez Coty, une employée se fait 44 dollars par semaine, soit environ 80.000 francs par mois. Des ouvrières spécialisées (coiffure, couture, etc.) ont des salaires équivalents à ceux de · leurs maris. On cite le cas d'un Leuhannais, ouvrier spécialiste dans l'industrie automobile à Détroit, dont le salâire atteint 600 dollars par mois (210.000 francs). Par contre, un professeur français à New-York ne gagne que 450 dollars (167.500). Comme il est seul à. gagner et qu'il paie 1m loyer très élevé, il jouit d'un standing de vie inférieur à celui de nos émigrés. · '\ Les salaires que nous venons d'énumérer sont les salaires bruts : les impôts et les différentes retenues pour la sécurité sociale s'élevant de 17 à 20% pour les salaires inférieurs à 5.000 dollars par an (1.750.000 francs). Au-dessus de 5.000 dollars le taux est beaucoup plus élevé. Pour le loyer il faut compter environ 1/8 du salaire : 40 à 50 dollars par mois (14 à 18.000 francs) pour un logement très confortable. On peut considérer qu'un ouvrier américain peut facilement s'habiller des pieds à la tête avec le salaire d'une semaine. En ·France, le salaire mensuel d'un ouvrier n'y suffit pas. C'est ce qui permet de dire que le salaire de nos émigrés représente environ 4 fois celui de l'oùvrier français. Comme la vie à. New-York est sensiblement moins chère qu'à Paris (sauf pour le logement), le standing de vie en Amérique est infiniment supérieur au nôtre. C'est la raison principale de la permanence du courant d'émigration bretonne vers les Etats Unis. Plus de confort Sous le rapport du logement, les Bretons d'Amérique sont certainement privilégiés, car ils jouissent de tout le confort désirable. C'est d'ailleurs une nécessité dans un pays oû l'hiver est très rude. Eh règle générale, l'appartement comporte quatre pièces, cuisine, sallé à manger, living-room, chambre à coucher et salle de bain. Comme on dispose de toutes les commodités, depuis l'aspirateur, la machine à laver, le frigidaire, jusqu'à la cocotte minute, le travail de la ménagère est réduit au minimum. Il le faut bien d'ailleurs, car si le mari est à l'hôtel ou à l'usine, la femme travaille de son côté et, bien sûr, la vie de famille en souffre. Il arrive même que la femme travaille de jour et le mari de nuit. Mais, au départ, nos Bretons d'Amérique ont accepté tous les sacrifices : ils savent que ces années d'exil seront très penibles. Une fois rentré au pays, on aura tout le temps de se reposer. L'automobile n'est pas un luxe comme en France. Comme nous le disait récemment un de nos anciens éléves, qui a acheté une Dodge d'occasion un an après son arrivée à Paterson (350.000 francs pour une voiture n'ayant _roulé que 20.000 km), une voiture est presque indispensable, ne serait-ce que pour transporter ses outils et se rendre à des chantiers souvent éloignés. «En 3 heures de travail je gagne l'essence de la semaine, y compris le« week-end » à la campagne.» A New-York, une voiture s'impose beau- coup.moins et les frais de garage sont très élevés. Une erreur de stationnement se paie 15 à 20 dollars ! C'est maintenant une tradition solidement établie : après un premier séjour de 4 ou 5 ans, on vient passer des vacances au pays, nanti d'une grosse Plymouth ou d'une Dodge, à moins que, plus ménager de ses dollars, on ne fasse l'acquisition d'une 11 CV Citroën ou d'une 4 CV qu'on revendra avant de reprendre le bateau pour New-York. Leurs occupations On peut dire que les 3/4 de nos compatriotes de New-York travaillent dans les hôtels et les cafés et s'y font de très bonnes situations. · Des artisans et des ouvriers travaillent aussi dans les usines et quelques-uns trouvent à s'embaucher à l'hôpital français de New-York. La plupart des femmes sont employées dans les maisons bourgeoises. Les couturières trouvent des débouchés intéressants dans les grandes maisons de confection et de modes ou l'habileté traditionnelle des Françaises est reconnue. Les coiffeurs français pour dames sont également très demandés à New-York. Leur prestige est tel que beaucoup de coiffeurs étrangers prennent des noms français pour attirer une plus large clientèle. Enfin, le commerce de luxe (les parfums Coty, la soierie, la joaillerie) offre à nos jeunes Bretonnes des emplois lucratifs. Les restaurants bretons de New-York 50th Street, 5th avenue, NYC 50th Street, 5th avenue, NYC Beaucoup de nos compatriotes qui débutent jeunes dans les grands hôtels ne tardent pas à acheter des cafés ou des restaurants qui, grâce au prestige de nos vins et de la cuisine française, attîrent une nombreuse clientèle de Français et d'Américains. Citons au hasard : « Le Fontainebleau » qui est le siège de l'Association des Bretons de New-York, dans la 52e rue. Les propriétaires, M. et Mme Jean Bodénés, de Gouézec, possèdent un second restaurant, « Le Cheval Blanc » qui se trouve dans la 45e rue. « Le Frank Moal », 50e rue, sert les meilleurs vins français. « Le Brittany », 53e rue, est tenu par M. Yves Sévénéant, de Langonnet. « Le Paris-Brest », 9e avenue (propriétaire, Mme Vetel, de Gourin). « Le Champagne » (propriétaire, Mme Thérèse Donnard, de Gourin). « Le Berry », 51e rue (propriétaires, M. et Mme Merle, née Joséphine Loubard, de Leuhan). « Le Café de Paris », tenu par Mme Philomène Le Douzen, de Pleyben, 46e rue, fréquenté par les vedettes du cinéma et du théâtre. « La Fleur de Lis », 69e rue, près de Broadway (propriétaire M. Alexis Gallon, orig;naire du Sud-:Finistère. On y dîne «dans une atmosphère française ». « L'Armorique » 54e rue où les serveuses sont habillées en Bretonnes. A cette liste déjà longue, il convient d'ajouter quelques autres restaurants, situés «à la campagne·», comme disent les Américains et où nos Bretons vont volontiers passer le« week-end » ou leurs congés annuels. - Il y a « Le Central Valley Inn » dont le propriétaire, M. Jean Le Floch, est originaire du Samt, près de Gourin. Nos Bretons y font une cure de repos dans l'endroit le plus délicieux du Comté d'Orange, .en se livrant aux plaisirs de la pêche, de la chasse ou de la natation. - Il y a « Cascade Farm »; à Long Valley, dans le New-Jersey,-qui appartient à M. Pierre Ménage, de Saint-Malo. · - Il y a aussi « Silver Spring Farm », « la Ferme de la Source d'Argent » dont les propriétaires, M. et Mme Henri Diage, sont originaires de Langonnet, important foyer d'émigration du canton de Pontivy. Tous ces Bretons, propriétaires de restaurants ou de cafés ont débuté comme garçons ou cuisiniers dans les grands hôtels de New-York. Ils sont maintenant citoyens américains et ne reviendront plus en France. GRÉGOIRE LE CLECH - Articles déjà parus dans « PENN-AR-BED » en 1953 ⭐️ Acheter le t-shirt officiel ⭐️Rejoignez Breizh Amerika pour une discussion en live avec l'historien, Olivier Le Dour, pour découvrir l'histoire inconnue du gangster Breton de New York. Inscrivez-vous - le 2 décembre (18H30 Bretagne, 12h30 NYC) L’heure de gloire d’Yves Le Roux sonne en 1928 et 1929, dans le New York de la prohibition où son bar clandestin (son speakeasy), Le Consul Breton, est le rendez-vous des Bretons de New York, à la recherche d’un coup à boire, d’un coup de main, d’un emploi, d’un logement, de nouvelles du pays ou … d’une jolie femme. Yves Le Roux est au centre de ce réseau, mais côtoie aussi la pègre new yorkaise qui l’approvisionne en boissons alcoolisées illégales. Il affirmera même avoir eu de bonnes relation avec ... Al Capone lui-même. Aujourd’hui, Olivier Le Dour s’attache à reconstituer la vie d’un personnage haut en couleurs et pourtant pratiquement inconnu. Un peu marin, un peu voyou, dur à cuire, aventurier, Yves Le Roux était né à Langonnet en 1887. Ses aventures l’ont mené sur cinq continents, sur le front de Champagne et celui d’Orient pendant la 1ère guerre mondiale, au bagne militaire et en prison, en Albanie, en Indochine, en Argentine et sur le chantier du canal de Panama. Inscrivez-vous pour cette discussion en live avec Olivier qui nous parlera de son projet. Il répondra à vos questions et, qui sait, peut-être se trouvera-t-il un descendant de ces Bretons de la prohibition new yorkaise pour éclairer quelques aspects encore inconnus du Consul Breton et de son propriétaire.

|

Categories

All

Blog Archives

June 2024

Breizh Amerikais an organization established to create, facilitate, promote, and sponsor wide-ranging innovative and collaborative cultural and economic projects that strengthen and foster relations and cooperation between the United States of America and the region of Brittany, France. |

Copyright 2014 - All rights reserved - Breizh Amerika - Privacy Policy

RSS Feed

RSS Feed